Perché si diventa celiaci: l'intreccio tra genetica e fattori ambientali

La celiachia rappresenta un esempio emblematico di patologia multifattoriale, in cui la suscettibilità genetica e l'esposizione a fattori ambientali si intrecciano in modo complesso per determinare lo sviluppo della malattia. Le evidenze scientifiche più recenti hanno permesso di comprendere che, sebbene i geni giochino un ruolo cruciale nella predisposizione alla celiachia, da soli non sono sufficienti a spiegare completamente l'insorgenza della patologia. L'interazione tra il patrimonio genetico individuale e numerosi fattori ambientali, primo fra tutti l'esposizione al glutine, insieme al ruolo emergente del microbioma intestinale e dei meccanismi epigenetici, costituisce il vero motore della malattia celiaca. Questa visione multifattoriale aiuta a spiegare l'aumento dell'incidenza della celiachia registrato negli ultimi decenni e apre nuove strade per la prevenzione e la comprensione di questa condizione autoimmune.

La natura della celiachia

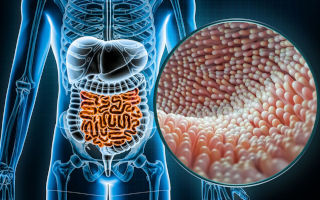

La celiachia è una patologia autoimmune caratterizzata da un'infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti. Si tratta di un'enteropatia immuno-mediata che provoca la distruzione della mucosa intestinale, con conseguente compromissione dei villi intestinali responsabili dell'assorbimento dei nutrienti. Questa alterazione strutturale conduce, nel lungo termine, a malassorbimento e malnutrizione, con ripercussioni potenzialmente gravi sulla salute generale dell'individuo.

La celiachia può manifestarsi a qualsiasi età e con un ampio spettro di sintomi. Nella forma classica, si osservano principalmente disturbi gastrointestinali come diarrea, dolori addominali e perdita di peso. Tuttavia, esistono anche forme atipiche caratterizzate da manifestazioni extraintestinali quali debolezza muscolare, dolori ossei, alterazioni cutanee e afte. Vi è inoltre una forma silente, in cui nonostante la compromissione della mucosa intestinale, non si evidenziano sintomi particolari. Questa variabilità nella presentazione clinica contribuisce spesso a un ritardo nella diagnosi.

In Italia, secondo i dati più recenti, sono stati diagnosticati oltre 244.000 casi di celiachia, ma si stima che il numero reale di persone affette sia di circa 600.000. Questo divario evidenzia come molti casi rimangano non diagnosticati, sottolineando l'importanza di una maggiore consapevolezza e di strategie diagnostiche più efficaci.

Il ruolo della predisposizione genetica

La componente genetica della celiachia è chiaramente dimostrata dalla sua ricorrenza familiare: la malattia è circa 10 volte più comune nei parenti di primo grado rispetto alla popolazione generale. Questo dato suggerisce fortemente l'esistenza di fattori ereditari che influenzano la suscettibilità alla malattia.

I geni HLA: attori principali della predisposizione

Il contributo genetico più significativo alla predisposizione alla celiachia è rappresentato dai geni del complesso maggiore di istocompatibilità, specificamente i geni HLA (Human Leukocyte Antigen) di classe II. Almeno il 95% dei pazienti celiaci possiede gli alleli HLA-DQ2 e/o HLA-DQ8. Questi geni sono coinvolti nella presentazione degli antigeni alle cellule del sistema immunitario e, nel caso della celiachia, contribuiscono al riconoscimento anomalo dei peptidi derivati dal glutine come molecole estranee all'organismo.

La presenza di questi marcatori genetici spiega da sola almeno il 40% dell'aumento della prevalenza della celiachia nei fratelli (10% rispetto all'1% della popolazione generale). Tuttavia, è importante notare che questi fattori genetici, sebbene necessari, non sono sufficienti per lo sviluppo della malattia. Infatti, gli aplotipi HLA-DQ2 e/o DQ8 sono presenti nel 30-40% della popolazione italiana, ma solo una piccola percentuale di questi individui sviluppa effettivamente la celiachia.

Oltre gli HLA: altri fattori genetici

Oltre ai geni HLA, esistono numerosi altri geni che possono contribuire alla predisposizione alla celiachia. Questi includono geni coinvolti nella regolazione della risposta immunitaria e nella funzione della barriera intestinale. Tuttavia, questi geni aggiuntivi non sono ancora completamente identificati e caratterizzati, rendendo la comprensione completa della base genetica della celiachia ancora incompleta.

La relazione tra genetica e celiachia è ulteriormente complicata dal fatto che l'espressione dei geni può essere modulata da fattori epigenetici, creando un complesso intreccio tra predisposizione genetica e influenze ambientali.

I fattori ambientali nella celiachia

Se la genetica rappresenta il terreno predisponente, i fattori ambientali costituiscono il trigger necessario per lo sviluppo della celiachia. Questi fattori interagiscono con il substrato genetico per innescare la risposta immunitaria anomala caratteristica della malattia.

Il glutine: fattore ambientale primario

Il principale fattore ambientale coinvolto nella patogenesi della celiachia è indubbiamente il glutine, un complesso proteico presente in cereali come frumento, orzo e segale. L'esposizione al glutine rappresenta la condizione ambientale sine qua non per lo sviluppo della malattia celiaca. In assenza di glutine nella dieta, anche in soggetti geneticamente predisposti, la celiachia non si manifesta.

Il glutine non viene completamente digerito a livello intestinale, e i peptidi residui possono attraversare la barriera intestinale nei soggetti predisposti, scatenando la cascata immunitaria che porta all'infiammazione e al danneggiamento della mucosa intestinale.

Altri fattori ambientali scatenanti

Oltre al glutine, diversi altri fattori ambientali sono stati implicati nello sviluppo della celiachia:

Le infezioni intestinali, in particolare quelle da rotavirus, possono alterare la permeabilità intestinale e favorire il contatto tra i peptidi del glutine e il sistema immunitario intestinale. Queste infezioni possono fungere da trigger per l'inizio della risposta autoimmune nei soggetti geneticamente predisposti.

Le modalità di nascita e l'alimentazione infantile sembrano avere un ruolo significativo. Il parto cesareo, l'uso precoce di antibiotici e l'allattamento artificiale sono stati associati a un aumentato rischio di celiachia. Questi fattori influenzano la composizione iniziale del microbiota intestinale, che a sua volta può modulare la risposta immunitaria al glutine.

Più recentemente, l'inquinamento ambientale è emerso come potenziale fattore di rischio per lo sviluppo della celiachia. Studi hanno suggerito che l'esposizione a inquinanti atmosferici come il particolato fine (PM) e l'ozono, così come a sostanze chimiche ambientali quali pesticidi e metalli pesanti, potrebbe essere associata a un aumento dell'incidenza della malattia celiaca. Questi agenti potrebbero alterare i meccanismi immunologici e la permeabilità intestinale, favorendo lo sviluppo della celiachia nei soggetti predisposti.

L'epigenetica: il ponte tra geni e ambiente

Per comprendere pienamente perché solo alcuni individui geneticamente predisposti sviluppano la celiachia, è necessario considerare il ruolo dell'epigenetica, che rappresenta il punto di incontro tra genetica e ambiente. L'epigenetica studia le modificazioni ereditabili che influenzano l'espressione genica senza alterare la sequenza del DNA.

Meccanismi epigenetici nella celiachia

I meccanismi epigenetici possono attivare o disattivare specifici geni, influenzando quali proteine vengono prodotte in una cellula. Almeno tre sistemi sono considerati elementi chiave per avviare e sostenere il cambiamento epigenetico: la metilazione del DNA, le modifiche della cromatina e gli RNA non codificanti. Questi sistemi spesso lavorano in maniera cooperativa, intervenendo insieme per regolare l'espressione genica in momenti specifici o in determinati tipi cellulari.

Nel contesto della celiachia, le modificazioni epigenetiche possono spiegare perché, nonostante la presenza degli stessi fattori genetici e l'esposizione al glutine, alcune persone sviluppano la malattia mentre altre no. Studi recenti hanno iniziato a indagare le differenze nei profili epigenetici tra pazienti celiaci e individui sani, con l'obiettivo di identificare nuove regioni genomiche coinvolte nella patogenesi della celiachia.

L'influenza dei fattori ambientali sull'epigenetica

I cambiamenti epigenetici possono essere influenzati da vari fattori ambientali, tra cui l'alimentazione, l'esposizione a tossine, le infezioni e persino lo stress emotivo. Questi fattori possono modificare l'espressione dei geni coinvolti nella regolazione immunitaria e nella funzione della barriera intestinale, potenzialmente contribuendo allo sviluppo della celiachia.

La comprensione di come i fattori ambientali influenzino l'epigenetica nella celiachia potrebbe aprire nuove strade per interventi preventivi e terapeutici. Identificare i fattori ambientali che inducono cambiamenti epigenetici sfavorevoli potrebbe aiutare a sviluppare strategie per prevenire l'insorgenza della malattia in individui geneticamente a rischio.

Il microbiota intestinale: un attore chiave nella patogenesi

Un ruolo sempre più riconosciuto nello sviluppo della celiachia è quello del microbiota intestinale, l'insieme dei microrganismi che colonizzano il nostro intestino. Recenti evidenze scientifiche hanno descritto il coinvolgimento del microbiota intestinale nell'esacerbazione del disordine celiaco in soggetti geneticamente predisposti.

La disbiosi nella celiachia

Il microbiota intestinale dei soggetti celiaci presenta caratteristiche distintive rispetto a quello dei soggetti sani. È stato osservato un aumento dei batteri Gram-negativi, tra cui Bacteroides, E. coli ed Enterobacteriaceae, accompagnato da una diminuzione dei Bifidobacterium, batteri considerati benefici per la salute intestinale. Questa alterazione nella composizione del microbiota, definita disbiosi, non è solo una conseguenza della celiachia, ma può anche favorire l'aggravamento della patologia in soggetti geneticamente predisposti.

Un aspetto particolarmente interessante è emerso da uno studio che ha confrontato la popolazione batterica intestinale di lattanti geneticamente predisposti alla celiachia. I ricercatori hanno notato che il microbiota di quelli che sarebbero diventati celiaci subiva cambiamenti già 18 mesi prima dell'insorgenza della patologia, con un aumento dei batteri "cattivi" infiammatori e una diminuzione di quelli "buoni" protettivi. Questo suggerisce che le alterazioni del microbiota potrebbero precedere e possibilmente contribuire allo sviluppo della malattia.

Il ruolo del microbiota nel metabolismo del glutine

Il microbiota intestinale svolge un ruolo fondamentale nella degradazione della gliadina, una componente del glutine. Poiché il glutine non viene completamente digerito a livello intestinale, la gliadina non degradata viene metabolizzata da alcune specie batteriche intestinali, tra cui i bifidobatteri. Tuttavia, la capacità degradativa del microbiota può essere compromessa da un'alterazione della sua composizione, indotta da vari fattori come il parto cesareo, l'uso di antibiotici e l'allattamento artificiale.

Inoltre, il microbiota è coinvolto nella modulazione delle reazioni immunitarie locali e nel mantenimento della corretta permeabilità intestinale. Alterazioni in queste funzioni possono facilitare il passaggio dei peptidi del glutine attraverso la barriera intestinale e favorire l'instaurarsi della risposta immunitaria anomala caratteristica della celiachia.

L'interazione tra fattori nella patogenesi della celiachia

Lo sviluppo della celiachia rappresenta un esempio perfetto di malattia multifattoriale, in cui diversi elementi interagiscono in modo complesso per determinare l'insorgenza della patologia.

Il "Mosaico" della celiachia

La celiachia può essere vista come un "mosaico" di fattori ereditari ed ambientali che, interagendo tra loro, determinano lo sviluppo della malattia. In questo mosaico, la predisposizione genetica rappresenta la cornice necessaria, ma è l'esposizione al glutine e ad altri fattori ambientali a comporre il quadro completo.

La sequenza di eventi che porta alla celiachia inizia con l'esposizione al glutine in un soggetto geneticamente predisposto. I peptidi del glutine non completamente digeriti attraversano la barriera intestinale e vengono riconosciuti come estranei dal sistema immunitario, grazie alla presentazione facilitata dalle molecole HLA-DQ2/DQ8. Questo riconoscimento innesca una risposta immunitaria anomala che porta al danneggiamento della mucosa intestinale.

Fattori scatenanti e momento di insorgenza

Un aspetto interessante della celiachia è che può manifestarsi a qualsiasi età, anche in persone che hanno consumato glutine per decenni senza problemi. Questo suggerisce che, oltre alla predisposizione genetica e all'esposizione al glutine, altri fattori possono influenzare il momento di insorgenza della malattia.

Infezioni intestinali, cambiamenti nel microbiota, stress e altri fattori ambientali possono fungere da "trigger" che, in un determinato momento della vita, fanno "scattare" la risposta immunitaria anomala al glutine in soggetti geneticamente predisposti. Questo spiegherebbe perché la celiachia può manifestarsi improvvisamente anche in età adulta avanzata.

L'aumento dell'incidenza: Un enigma multifattoriale

L'aumento dell'incidenza della celiachia osservato negli ultimi decenni non può essere spiegato solo da una maggiore consapevolezza della malattia o da miglioramenti nei metodi diagnostici. I cambiamenti ambientali, inclusi quelli nella produzione alimentare, nell'inquinamento e nello stile di vita, potrebbero aver contribuito a questo incremento.

L'ipotesi dell'igiene, che suggerisce come una ridotta esposizione a microrganismi durante l'infanzia possa aumentare il rischio di malattie autoimmuni, potrebbe giocare un ruolo anche nella celiachia. Anche cambiamenti nella composizione del glutine nei cereali moderni e l'uso crescente di additivi alimentari potrebbero aver contribuito all'aumento dell'incidenza della malattia.

Conclusioni e prospettive future

La celiachia rappresenta un modello esemplare di malattia multifattoriale, in cui la suscettibilità genetica e l'esposizione ambientale interagiscono in modo complesso. Sebbene la presenza degli alleli HLA-DQ2/DQ8 sia necessaria per lo sviluppo della malattia, non è sufficiente, con solo una piccola percentuale di individui geneticamente predisposti che sviluppa effettivamente la celiachia. L'esposizione al glutine rimane il principale fattore ambientale scatenante, ma altri elementi come le infezioni intestinali, la disbiosi del microbiota e potenzialmente l'inquinamento ambientale sembrano giocare ruoli cruciali.

L'epigenetica emerge come un campo promettente per comprendere come i fattori ambientali possano influenzare l'espressione genica e contribuire allo sviluppo della celiachia. Allo stesso modo, il microbiota intestinale si conferma come un elemento chiave nella patogenesi, influenzando sia il metabolismo del glutine che la risposta immunitaria.

La ricerca futura dovrà concentrarsi su studi longitudinali su larga scala per determinare con maggiore precisione come questi diversi fattori interagiscano nel tempo per causare la celiachia. Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata alla comprensione dei meccanismi epigenetici e del ruolo del microbiota, con l'obiettivo di identificare biomarcatori precoci e sviluppare strategie preventive per gli individui a rischio. Inoltre, la possibilità di modulare il microbiota intestinale con probiotici in aggiunta alla dieta aglutinata rappresenta un'interessante prospettiva terapeutica che merita ulteriori approfondimenti.

In conclusione, la risposta alla domanda "perché si diventa celiaci?" non è semplice né lineare. La celiachia emerge dall'intreccio complesso tra una predisposizione genetica e una serie di fattori ambientali che, insieme, determinano l'insorgenza della malattia. Questa visione multifattoriale non solo aiuta a comprendere meglio la patogenesi della celiachia, ma apre anche la strada a nuovi approcci preventivi e terapeutici per questa condizione sempre più diffusa.

È importante sottolineare che non esiste un singolo "momento" in cui si diventa celiaci. La malattia può manifestarsi a qualsiasi età, anche nell'infanzia dopo lo svezzamento, in seguito all'esposizione al glutine.

Ricorda: se sospetti di avere la celiachia, è fondamentale consultare un medico per ottenere una diagnosi precisa e iniziare un percorso terapeutico adeguato.